别小看了光和影的力量,它们不仅仅是自然现象,更是一种能“塑形”的艺术语言。光影艺术,简单来说,就是用光的明暗、冷暖、角度来“设计”空间,甚至还能勾勒情绪、引发共鸣。这种创作方式早就渗透到了建筑、室内设计、舞台和公共艺术等多个领域里。你看到的,不只是光打在墙上的一个斑驳,而是空间在悄悄“说话”。

这一切的背后,其实离不开一个原理——光照和遮挡之间的互动。当光线穿过不同的介质,比如窗帘、雕塑、植物,或打在墙面和地板上,它们会因为角度和强度不同而形成各种影子。自然光和人造光各有性格:太阳会随着时间移动带来不断变化的氛围,早上是清亮的希望,黄昏则多了几分宁静与感伤。这些变化,不仅影响人们对空间的感受,还能潜移默化地影响情绪。

在建筑设计里,光影是一种非常重要的“调味料”。不少建筑师都在研究,怎么让建筑在一天中的不同时间段呈现出不同的表情。比如,一座建筑在上午阳光下可能显得清新利落,下午的斜阳则会让它多一份温暖和诗意。有些建筑甚至会刻意设计出在特定季节才会出现的光影“奇观”,像是一种时间的仪式感。而对于室内空间,设计师则更注重怎么通过窗户、天窗、隔断等,精心安排自然光的流动,让屋子里既有光感,也有层次感。

再看看室内设计,灯光的布局就更是讲究。一个空间温不温馨,灯光说了算。柔和的灯光让人放松,冷白的灯光让人清醒,灯具的位置和投射方向还可以划分功能区。比如开放式的客餐厅,没有隔断没关系,灯光一变,空间立马“分身”。一个区域用柔光,一个区域加点明亮的重点照明,自然就形成了视觉上的划分。不管是下厨、吃饭、看书还是发呆,光影都在背后默默配合,让生活更有节奏感。

说到光影艺术,舞台设计肯定不能漏。在剧场里,灯光不只是为了看得清演员,更是用来“讲情绪”的。导演会通过不同的光色和变化,让观众瞬间进入紧张、浪漫、神秘等各种氛围里。聚光灯一亮,全场就知道哪个角色要出场了;蓝色的冷光一打,悲伤的情绪就自然升起来。甚至,有时候光影的移动还能引导观众的注意力,把故事推进得更加流畅而有力。

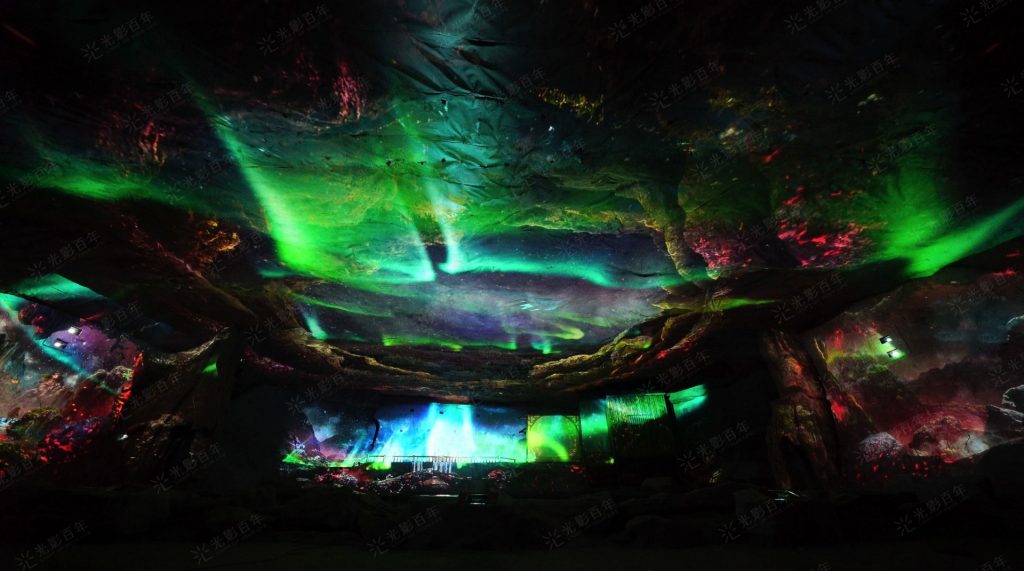

走出剧院,在城市的公共空间里,光影也同样在发挥它的魔力。不少城市装置艺术都是用灯光来“制造惊喜”。你走近一点,灯光跟着你动;你多站一会儿,颜色发生变化。这种互动性让人忍不住多看几眼,甚至掏出手机拍照分享。光影不仅美化了城市环境,也拉近了人和空间之间的距离。一个好的光影装置,能让一个普通的广场变成大家都愿意停下脚步的地方。

当然,艺术装置中也有不少是带有深意的作品。比如一些作品会在特定时间点投射出某种图案或文字,暗示着时间的流逝、生命的变化、甚至对人类行为的反思。有的艺术家就喜欢用光影来表达抽象概念,探讨“存在”的意义。观众站在作品前,不只是被视觉打动,还可能被背后的情感或者哲思所触碰。

不过,想玩转光影,并不只是凭感觉。背后的技术逻辑也很关键。光线的方向、色温、亮度这些细节都会影响最终呈现出来的效果。天气、环境、使用者的位置都会对光影互动产生影响。所以,设计师们在动手前,往往得做不少测试和调整,既要考虑科学原理,又要保障视觉美感。这就让光影艺术成了一门融合了创意与技术的复合型艺术。

说到底,光影不只是让空间变漂亮那么简单。它更像是一种介质,连接起人、情绪和环境。不管是高楼大厦,还是一盏小台灯,合理利用光影,都能让空间有温度、有个性。未来,随着科技越来越强,光影艺术的可能性也会越来越多。或许有一天,我们每个人都能通过手机或手势随心调控自己的空间光影,为生活带来更多想象力。